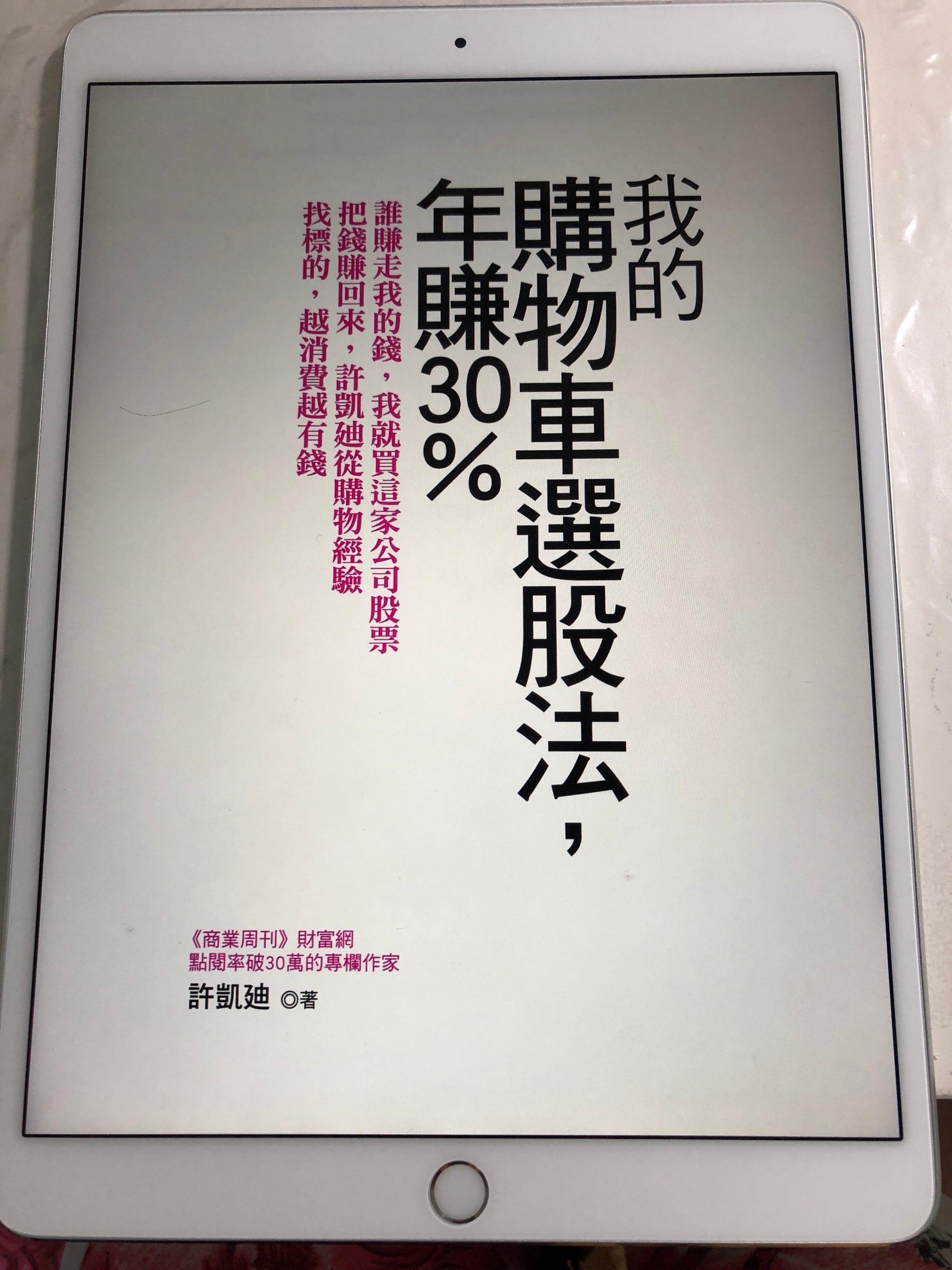

【我的購物車選股法】簡略心得

這本是我第一次購買博客來電子書並用他的 App 來閱讀完一本書,我覺得整體體驗還是不如 Readmoo 好,後來發現同樣一本書 Readmoo 也有上架,早知道應該在 Readmoo 買才對。不過對於生活在海外想要讀台灣新出版的書又不想要附高額運費的人,博客來電子書還是一個相對好的選擇。

會挑到這本書主要是常看到作者在 StockFeel 上定期會刊出文章,趁前陣子回台灣注意到就當打發時間來看看。由於我歷年來都是做美股居多,對於台股並不是很熟,而台股大部分都是半導體,電子股等等會需要大量產業知識才能下手的。看到介紹台灣消費股的書就想說當作一個讀一個 idea generation 的書來看。整體來說這是一本適合入門的人看的書,書中並沒有提到太高深的知識,還有一些怎麼判斷股價到底貴還是便宜的知識。主要是總結作者過去的心路歷程,不過我對於沒有經歷過一個牛熊循環的作者出的書我都是抱持著看看就好的心態,因為牛市賺了些錢而出書並無法證明太多東西,特別是風險控制這一塊。但同時我也同意消費股算是新手比較好入門的,商業模式簡單,而且可以實地去超市或門店考察,不像電子股等等一般人不會真的去安排實地考察,就算考察了也不知道看什麼。而對於初始資金不高的對象,推薦買零股來慢慢累積我覺得也是一個不錯的建議,只是以目前來講零股某些標的零股並不具流動性,不見得能夠買到你想要的標的。

儘管程度稍淺,我還是覺得這是一本值得推薦的書,適合剛剛入門股市想要主動投資的人學習。當然,我個人還是比較建議新手安排指數型基金就是。

投資這檔事

由於要幫家族管一筆錢的關係,開始認真研究所謂主動投資的領域。原本我是屬於很懶惰而且早在最早希臘經濟危機的時候我就讀過綠角的部落格寫的被動投資在超長期來講可以贏過一大票經理人。不過看下去真的覺得投資這一塊真的是市場上 99% 的人都在賣印度神油,根本就不知道在寫什麼。很多人喊價值投資,但根本沒有對名詞做一個嚴謹的定義,每個人都在照對自己有利的方向去詮釋。許多情況就是虧錢了就把對方叫成非價值投資,叫做投機。然後好像又有人理解 buy and hold 就是價值投資一樣,但實際上去論證的話,也會發現那只是去實現價值的其中一種手段而已。搞到最後一大票人就會把人貼標籤分流派什麼的,普通人說 Warren Buffet 是 Buy and hold 的價值投資,但沒有去讀他做過的事情就不會知道他靠 Black-Scholes 對於長天期定價的偏誤去賣超長天期的 Put Options 來套現金。他的手法是蠻多樣性的,並不是像一般人想像那麼單一。

我覺得回歸原始,仔細去理解 Warren Buffet 或 Charlie Munger 的話,其實他們所做的事都是在增加確定性,確定到幾乎像在套利一樣。Carl Icahn 也曾經說過,他早年在玩撲克轉到投資的時候,一開始是做簡單利用價格異常來套利,但後來他改了一個方向變成仔細地研究公司,他有說過他在研究公司的時候做了非常多功課,而他覺得這個做功課的行為其實跟套利非常像。因為你是在尋找確定性。有了確定性你才能用 50 美分買到一美元,而這樣的行為正是套利。用這樣的脈絡來理解投資,會發現其實就是同一個追求而不同實現手法罷了,而手法就只是看你玩哪一個比較純熟。Buy and hold 的有效前提是,我確定一件事情會發生,但只是不知道什麼時候會發生,但這個發生時間很可能在幾年內,其他人卻太關注眼前。這本質上就是一個時間差上的套利。假如我確定的事一下就會發生而其他人卻看不出來,那我也沒必要 Buy and hold,只是在博弈的結果下這種機會很少很少,就像路上沒那麼容易撿到錢一樣。而人類的智商分布,保證了一定有一批愚蠢的人看不出來,而且玩久的人還會累積經驗,所以保證了這樣的方法在長期可以持續有效 (但有些年市場太狂熱的時候可能會失效)。所以我覺得前陣子 Buffet 說投資的人不用太聰明,而 Munger 又補了一句理性比較重要。原則上我是認同,但很多人把他理解成真的不用聰明,這根本是不對的。我想要在投資博弈本質的世界裡面長期存活下來,你的智商要在全人類前 5% 還是很重要的。

但以上玩法又有個缺陷,就是市場會不斷自我進化。他就像語音訊號一樣,市場是一個 non-stochastic process。參與者會因為反身性改變市場,市場也會自我跌代。所以過一段時間很多東西就會失效。所以過去的經驗就不太管用了,變成時間套利上在你的能力圈有可能會失效,因為產業競爭邏輯不一樣了。而每個人又有其他雜務要忙,很少人能夠長年一直做功課更新 。甚至過去的成功會因為人性而產生認知偏差,所以變成學術統計上就會經理人很難長年打敗大盤。但接下來一個問題就是,大盤究竟是什麼,為什麼那麼厲害? 這也是為什麼 Index Investing 開始盛行的緣故。也是 Howard Marks 最近在投資人的信中所探討的。

Index Investing 本質上就是一種 Quantitative Investing,只是他用的是一種最簡單的模型。原本的指數是用公司市值來做權重,大的就多一點,這樣編出來的一個指數。這樣的本質就是你會買比較多強的公司,強公司更強市值變大就會買更多,而市值變大就是因為市場中有一群厲害的人認定如此。這是博弈的結果。所以 Index Investing 是一個 piggy back 的策略。本質上需要市場中有夠厲害的人彼此廝殺讓你可以抄作業。而因為是抄作業,指數也是會定期汰換的,所以沒有個人知識過時的問題,也沒有個人無法專心或認知偏差的問題。因為這是一群厲害的人共同決定的。你捨棄了很多超額報酬,但超長期來講是個很穩定的策略。你是贏在個人都有極限的因素。只有少數超人能夠長期存活。而只要人類有貪婪的慾望,市場注定不會所有人都做 Index Investing,也就是所有人都抄作業,鐵定是一個動態平衡。只是沒有人知道平衡點在哪的時候 Index Investing 會失效。至少在過去十年看起來都還是有效的。而一些聰明人就不屑用這麼簡單的策略,開始在各種價格中找訊號,也就造成了過去 Quant 的發達。只要找到訊號然後加槓桿做統計套利就好。只是就怕過於自信把槓桿加太大,只要市場因為後尾掃你一下,就會造成 LTCM 那種悲劇。

另外一種手法,也就是 Activist Investing,也就是大家常常給 Carl Icahn 貼的標籤。也就是介入公司經營去做價值釋放。這其實就是閃開讓專業的來的實現,假如你對自己極有自信的話這其實也是一種套利。而且你實際去論證的話,這其實跟經營實業沒有太大區別,只是做 Refactoring 程度的功而已。實業是從頭寫 Code。經營實業就是看到市場中的機會,然後你有現有資源去搭出一個套利機器,對實體世界的套利,因為你有把握。只是實業的難度高太多了,因為你沒有現有的 code 去 leverage。而且參數要更多。

寫了這麼多,只是幫助自己理清脈絡而已,畢竟市場上誤導人的文章實在太多。